Bitte die Logos anklicken, für weitere Informationen

Dezentrale Energieversorgung

Ein wichtiger Schwerpunkt der Forschung und Entwicklung dieses Fachgebietes ist die dezentrale Energieversorgung. Durch die Fortschritte auf den Gebieten der Batterietechnologie, der erneuerbaren Energien und der Elektromobilität gewinnt dieses Themengebiet zunehmend an Bedeutung. Die dezentrale elektrische Energieversorgung ist sinnvoll bei der Energieversorgung von Einfamilienhäusern, Wohnsiedlungen oder Wohnregionen. Hierbei kann das Stromnetz zur Stabilisierung verwendet werden, genauso ist aber auch ein völlig autonomer Betrieb denkbar. Dies wäre zum Beispiel besonders sinnvoll für Entwicklungsländer, die nicht auf eine Netzinfrastruktur zurückgreifen können.

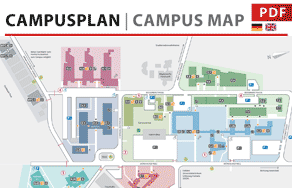

Das Prinzip der dezentralen Energieversorgung ist für ein Einfamilienhaus in der Abbildung dargestellt.

Die Energie wird mit Solarzellen und aus Wind erzeugt. Des Weiteren kann es zur Absicherung des Energiebedarfs zusätzlich sinnvoll sein, Brennstoffzellen oder einen durch Diesel o. ä. betriebenen Generator zu verwenden.

Die erzeugte Energie wird in dem zentralen Batteriesystem gespeichert.

Aus dem Batteriesystem wird das Haus mit herkömmlichem Wechselstrom 230/400 Volt versorgt. Hiermit können die gängigen Haushaltsgeräte wie Herd, Waschmaschine usw. betrieben werden.

Des Weiteren speist das zentrale Batteriesystem das Elektroauto bidirektional. Das bedeutet, dass einerseits das Elektrofahrzeug geladen werden kann, es ebenso möglich ist, mit dem Elektrofahrzeug das Batteriesystem des Hauses aufzuladen. Aus dem zentralen Batteriesystem kann ebenfalls eine Wärmepumpe betrieben und damit das Haus beheizt werden.

Je nach Bedarf kann das Haus bidirektional mit dem Stromnetz verbunden werden.

Im Rahmen des von der Europäischen Union geförderten Projektes Power 400 leisten wir auf dem Gebiet der dezentralen Energieversorgung Grundlagenforschung.

Brennstoffzellentechnik

Wasserstoff-Brennstoffzelle

Brennstoffzellen-Stack

h-tec-education.com

Methanol-Brennstoffzelle

Für die dezentrale Energieversorgung ist der Einsatz von Elektrolyseuren, Wasserstoffspeichern und Brennstoffzellen unumgänglich, da Batteriespeicher zwar den Tagesgang von Wind- und Sonnenenergie ausgleichen können, für den Ausgleich von jahreszeitlichen Schwankungen aber zu groß, schwer und teuer wären. Kombinierter Einsatz von Wind- und Sonnenenergie kann hier einen gewissen Ausgleich schaffen, da PV-Anlagen im Sommer mehr Strom liefern, Windkraftanlagen in den anderen Jahreszeiten, aber nicht für alle Versorgungsszenarien sind beide Energieformen einsetzbar.

Hier kommen Elektrolyseure zur Gewinnung von Wasserstoff aus überschüssigem Strom ins Spiel, und Brennstoffzellen zur Rückverstromung des gespeicherten Wasserstoffs. Insbesondere im großen Maßstab lässt sich Wasserstoff sehr günstig in Salzkavernen speichern, eine bei Erdgas seit langem erprobte Technologie. Für den Einsatz in Häusern, Industriebetrieben und Quartieren bieten sich Druckgasspeicher mit bis zu 45 bar oder Stahlflaschenbündel mit bis zu 300 bar an. Wir prüfen auch den Einsatz von Metallhydridspeichern, die das geringste Volumen aller Wasserstoffspeicher in Anspruch nehmen, sogar nur etwa die Hälfte von flüssigem Wasserstoff, der wegen seiner niedrigen Siedetemperatur von -253 Grad Celsius schwer handhabbar ist und hohen Aufwand zur Verflüssigung braucht.

Auch der Einsatz von Methanolbrennstoffzellen ist denkbar, dann allerdings eher als Ersatz für herkömmliche, mit Diesel oder Erdgas betriebene Notstromaggregate bzw. Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. Methanol ist preiswert und als flüssiger Kraftstoff leicht zu lagern. Die Herstellung aus Wasserstoff und Kohlendioxid ist möglich, aber aufwändig.

Weitere Inhalte folgen.

- Grafikbeschreibungen

Bild 1: Das Schaubild zeigt das Prinzip eines dezentralen Energiekonzepts für ein Haus.

Das Haus ist als Umriss dargestellt und enthält verschiedene Energiequellen, Speicher und Verbraucher:- Oben auf dem Dach: Photovoltaik-Anlage (links) und Windkraftanlage (rechts).

- Im Haus:

- Ein Block „Brennstoffzellen oder Generator (z. B. Biodiesel)“ ist mit grünen Linien an das Batteriesystem angeschlossen.

- Das „Batteriesystem“ ist zentral platziert und über grüne und blaue Linien mit weiteren Komponenten verbunden.

- Ein „BMS“ (Batterie-Management-System) und ein „EMS“ (Energie-Management-System) steuern die Energieflüsse.

- „Modul Input“ (blau) verbindet die Energiequellen mit den Systemen.

- „Modul Output“ (rot) verteilt die Energie an die Verbraucher.

- Verbraucher:

- „Verbraucher Haus“ (z. B. Herd, etc.)

- „Heizung“ (z. B. Wärmepumpe)

- Eine Wallbox für das Laden eines Elektroautos, das rechts außerhalb des Hauses steht.

- Optional: Anschluss an das öffentliche Stromnetz.

Am unteren Bildrand werden die Abkürzungen erklärt:

BMS = Batterie-Management-System, EMS = Energie-Management-System.

Bild 2: Schematische Darstellung einer PEM-Brennstoffzelle (Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle).

Links wird Wasserstoff (H₂) an die Anode zugeführt, rechts Sauerstoff (O₂) an die Kathode. An der Anode wird Wasserstoff in Protonen (H⁺) und Elektronen (e⁻) gespalten. Die Protonen wandern durch die Membran, die Elektronen fließen über einen äußeren Stromkreis und erzeugen Strom (Glühbirne leuchtet). An der Kathode reagieren Protonen und Elektronen mit Sauerstoff zu Wasser (H₂O). Die chemischen Reaktionsgleichungen sind an den Seiten abgebildet.

Bild 3: Schematische Darstellung eines Brennstoffzellen-Stacks.

Mehrere Brennstoffzellen sind hintereinander geschaltet. Links wird Wasserstoff zugeführt, rechts Sauerstoff (Luft). In jeder Zelle findet die elektrochemische Reaktion statt, wobei Strom erzeugt wird (Glühbirne leuchtet). Die Abwärme wird seitlich abgeführt. Die Darstellung zeigt, wie durch Reihenschaltung mehrerer Zellen die Leistung erhöht werden kann.

Bild 4: Schematische Darstellung einer Direktmethanol-Brennstoffzelle (DMFC).

Links wird Methanol (CH₃OH) zugeführt, rechts Sauerstoff (O₂). Die chemischen Reaktionen sind detailliert mit Molekülsymbolen dargestellt. Methanol und Wasser werden an der Anode zu Kohlendioxid, Protonen und Elektronen umgesetzt. Die Protonen wandern durch die Membran, die Elektronen erzeugen Strom (Glühbirne leuchtet). An der Kathode reagieren Protonen und Sauerstoff zu Wasser. Die einzelnen Reaktionsschritte sind mit Formeln und Molekülbildern illustriert.